廃墟という言葉には、なぜか懐かしさがある。

瓦礫と煙、色褪せたビル群、そしてそこに残された音の残響。

この詩は、その「残響」に耳を澄ますところから始まる。

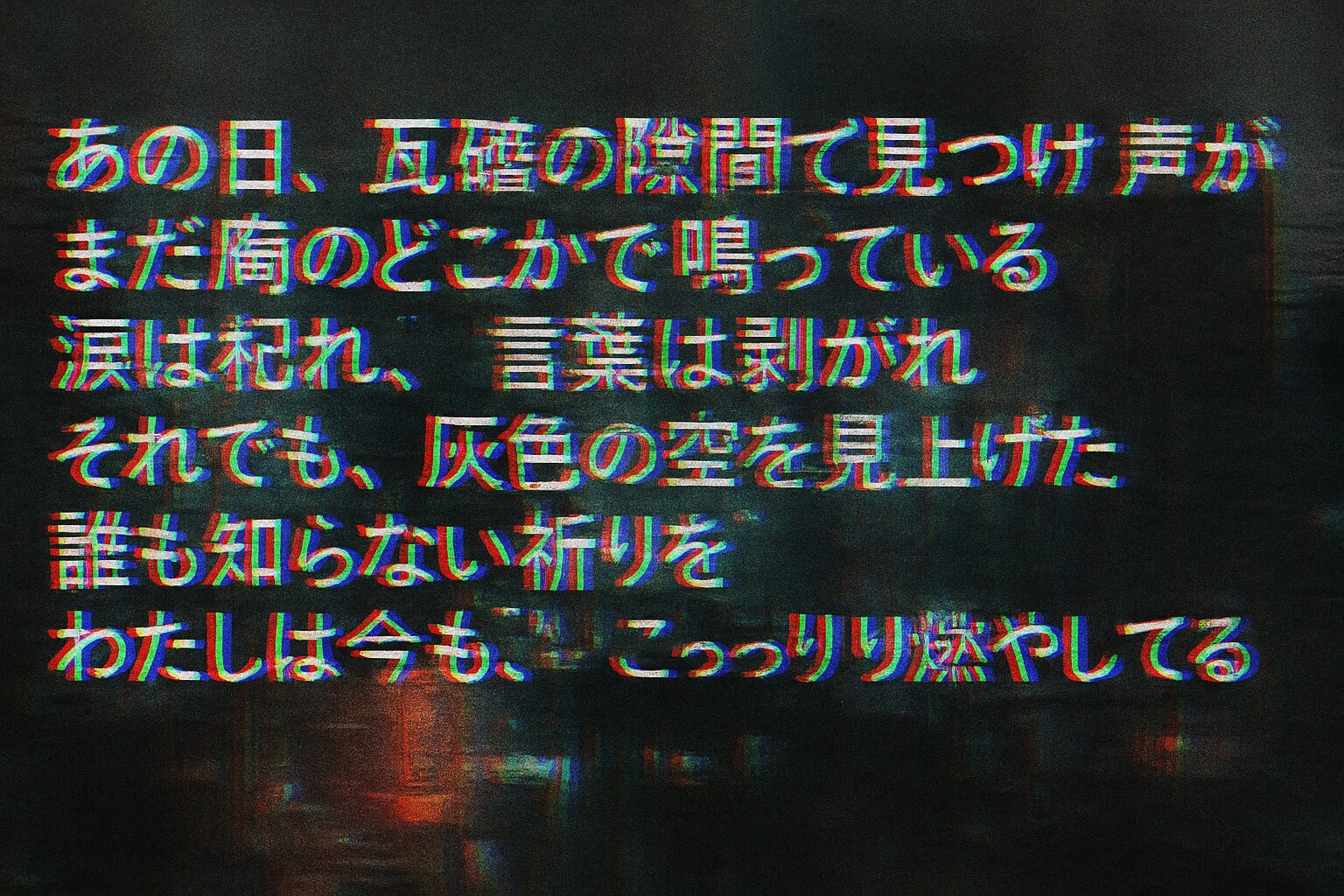

あの日、瓦礫の隙間で見つけた声が

まだ胸のどこかで鳴っている

崩れ落ちた都市の一角で、偶然拾った「声」。

それは叫びだったか、ささやきだったか。

言語でもなく、記憶でもなく、もっと深い場所に直接届く“何か”。

「声」は現実の音ではなく、心に焼きついた残像のようなものかもしれない。

その声は、日常が崩れた後でも消えずに、胸の奥でくすぶっている。

涙は枯れ、言葉は剥がれ

それでも、灰色の空を見上げた

絶望の中では涙さえ出なくなる。

言葉を失うほどの痛みを超えた先にあるのは、無音。

だけど、それでも人は空を見上げる。

それが灰色で、絶望しか返ってこなくても――。

灰色の空には、感情の余白がある。

カラフルじゃないからこそ、静かに祈る場所になりうる。

誰も知らない祈りを

わたしは今日も、こっそり燃やしてる

祈りという行為には、「誰かに届けたい」気持ちがある。

だがこの詩では、それを“こっそり”と“燃やしている”と言う。

誰にも見せない、自分だけの儀式。

希望ではなく、執念でもなく、ただ静かに消えない灯火。

それは「生きる」こととは別の次元かもしれない。

存在証明でもない。

むしろ、失われたものを、ひとりきりで弔うような行為。

この祈りが誰にも届かなくてもいい。

それでも燃やさずにはいられない衝動が、ここにある。

この詩が内包するのは、誰にも説明できない個人的な感情の断片。

それは一見、日記のようでありながら、見る者・読む者によって別の意味を持ち始める。

感情はパンクで、語彙は沈黙に近い。

そんな余白の美学にこそ、破片のような詩が宿る。

コメント