「声に出せないものは、絵になる。」

🎥 RIRUKA 映像作品をご覧ください

音と絵が交差する、静かで深い少女たちの物語。下記の映像でぜひ体験してみてください。

この言葉を体現するように、RIRUKAの作品は、喧騒と沈黙の境界を漂っている。

今回公開された映像作品は、一見すると静謐でありながら、内に秘めたる葛藤や切実な祈りを静かに、しかし確かに伝えてくる。

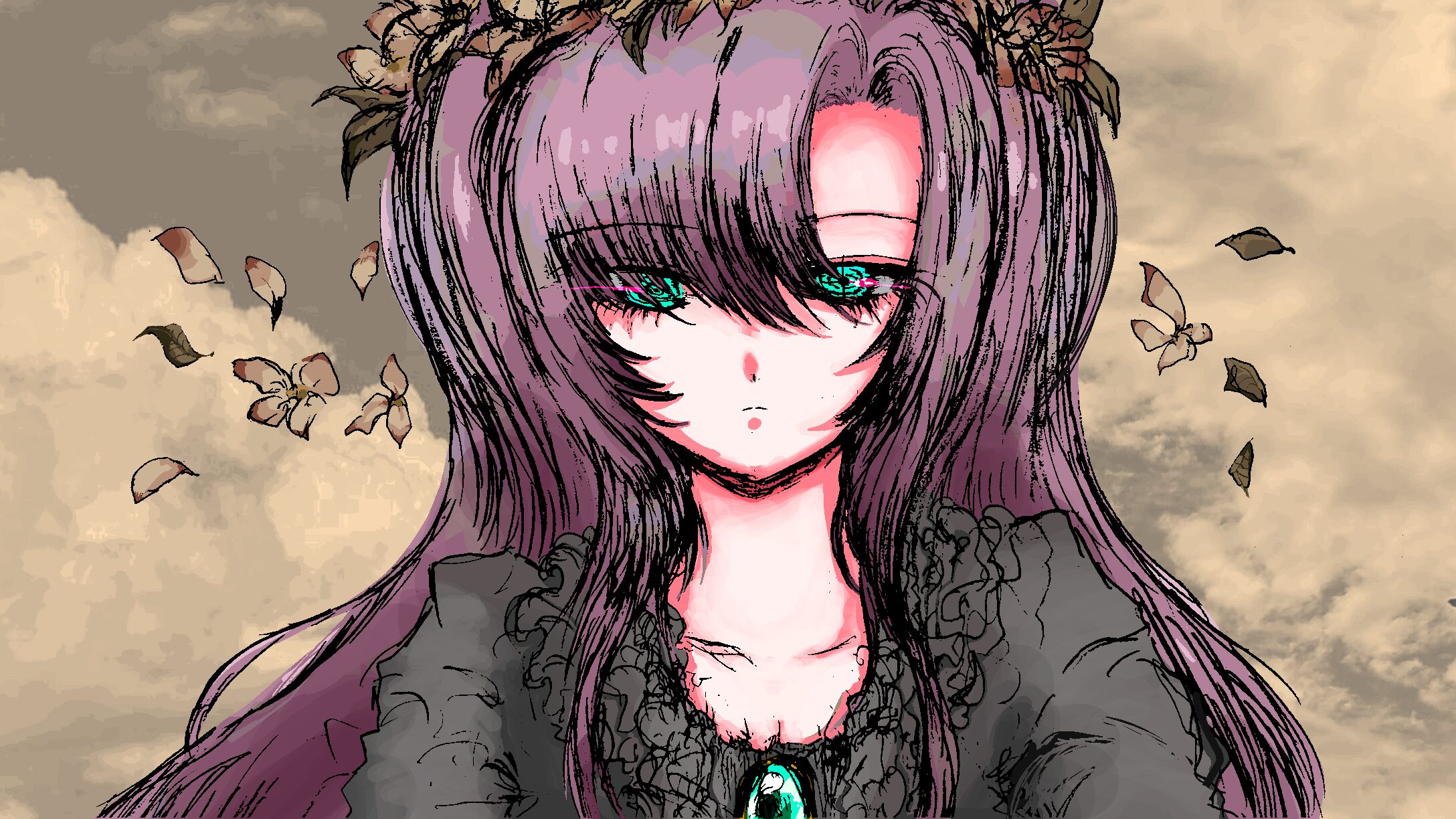

映像は、彼女の手によるペインティングを軸に構成されている。少女が描かれているように見えるが、その顔はどこか曖昧で、特定の誰かを指していない。曖昧さと普遍性が同居し、見る者に「自分の物語」を重ねさせる空白がそこにはある。

加えて、印象的なのが音楽との融合だ。透明感のある歌声が映像とともに流れ、絵のなかに“時間”が流れ始める。平面的なキャンバスが、音に触れた瞬間から物語を持ちはじめ、静止画だったはずのものが心の中で動き出すのだ。

このコラボレーションがもたらす効果は、ZINEというカルチャーに非常に通じるものがある。ZINEはもともと、「自分たちの声が届かない世界」に対して、DIY精神で立ち上がったメディア形式であり、RIRUKAの表現はまさにその精神と重なる。少女たちの声にならない痛みや怒り、夢や憧れが、ペンや絵筆という“非言語”で描かれ、私たちに語りかけてくる。

RIRUKAの筆致は繊細で、しかしどこか粗さも含んでいる。完璧を求めない、むしろ不完全さに美を見出す姿勢は、ポスト・デジタル世代のリアルを映しているとも言える。すべてが整いすぎたSNS的世界において、彼女の描く「壊れかけの何か」は、むしろ救いにも感じられる。

映像の中で印象的なのは、あえて“語られすぎない”という演出だ。

色彩はあくまで淡く、パステルに近いが、時にその淡さの中ににじむように黒や赤が混じる。これはまるで、普段は穏やかに見える人間の内面にふと現れる激情や不安のようにも見える。無理に「綺麗にしようとしない美」、それがRIRUKAの世界にはある。

ペインティングと音楽の間を揺れ動くこの作品は、ジャンルの境界を曖昧にする。音が絵を導き、絵が音を吸収してゆく。これを観る体験は、まるで夢の中で知らない言語を聞いているような感覚だ。意味はすぐにはわからない、でも感情が動く。それこそが、ZINE的な「伝わり方」なのではないかと思う。

■「声なき声」を描くということ

RIRUKAの作風には、一貫して「少女」が描かれていることが多い。ただし、その少女たちはステレオタイプな“かわいさ”からは離れている。目が伏せられていたり、顔のパーツが曖昧だったり、もしくは無表情であったりする。そこにあるのは、感情の排除ではなく、「感情の圧縮」だ。

彼女の作品は、感情を爆発させない。爆発寸前の、ギリギリのところで踏みとどまる緊張感を保っている。観る側は、その抑圧されたエネルギーに共鳴し、言葉にできなかった思い出やトラウマを呼び起こされるのだ。

ZINEという文化が、元々「声なき声」を可視化するためのツールだったことを思い出す。RIRUKAの絵は、そのスピリットを現代のヴィジュアルアートとして受け継ぎ、アップデートしている。

■時間と記憶のレイヤー構造

動画であるという形式が、RIRUKAの絵に「時間」という新たなレイヤーを与えている。アニメーションのように動くわけではないが、カメラの動きや、音楽の展開が、観る者の時間感覚に揺らぎをもたらす。

たとえば、絵の一部がクロースアップされていく場面では、ただの線や色が突如、意味を持ち始める。最初は無機質に思えた形が、少女の涙に見えたり、誰かの記憶のかけらに変わったりする。この変化は、ZINEのコラージュ的手法と非常に近い。意味の断片をつなぎ合わせ、見る者の中に「私だけの物語」を生成するのだ。

■RIRUKAという存在

彼女自身は、あまり表に出ることを好まないタイプのアーティストかもしれない。しかし、逆にそれが彼女の作品の魅力にもなっている。自己主張を前面に出すのではなく、「誰かにとっての自分」という存在を探るような視点がある。

現役美大生という立場でありながら、すでに商業的な価値や流行に染まらず、静かに自分のスタイルを構築している。その姿勢は、まるで小さなZINEを自室で刷り続けるクリエイターのようだ。

SNSのような即時的な反応が主流の時代において、RIRUKAの作品は「遅れて届く美しさ」を持っている。それは、誰かの心に沈み、ある日ふと浮かび上がるタイプのメッセージだ。

■“完成しない”ということの美学

この作品の映像を何度も観ていて感じるのは、「完成」という概念からの距離感だ。絵そのものも、どこか未完成で、まだ描き足せそうな余白を持っている。音楽も、エンディングで完璧に閉じるのではなく、どこか余韻を残して終わる。

この“未完成”は、決してネガティブではない。それは、「観る者が補完する空間」として存在しているのだ。ZINEのページが、読む者の記憶や感情で完成するように、RIRUKAの作品もまた、誰かの人生にリンクすることで“完成”するのだろう。

■Rahab Punkaholic Girlsとの共鳴

RIRUKAの作風は、「Rahab Punkaholic Girls」の世界観とも深く共鳴している。Punkaholic Girlsたちが抱える過去や傷、でもなお光を見つめるその姿勢は、RIRUKAの少女たちと通じている。どちらも、消費される“ガールズカルチャー”とは一線を画し、自らの声を取り戻すためのメディアとして存在しているのだ。

■おわりに

「夢とノイズのあいだで」。

それは、明確な意味を持たない“曖昧”なゾーンであり、だからこそ一番深いところで人の心を揺らす場所でもある。RIRUKAの作品は、まさにそのゾーンを丹念に掘り下げ、私たちに「見るとは何か」「感じるとは何か」を問いかけてくる。

彼女の表現がこれからどのように進化していくのか。その過程を見守ること自体が、一種のZINE的体験なのかもしれない。

コメント