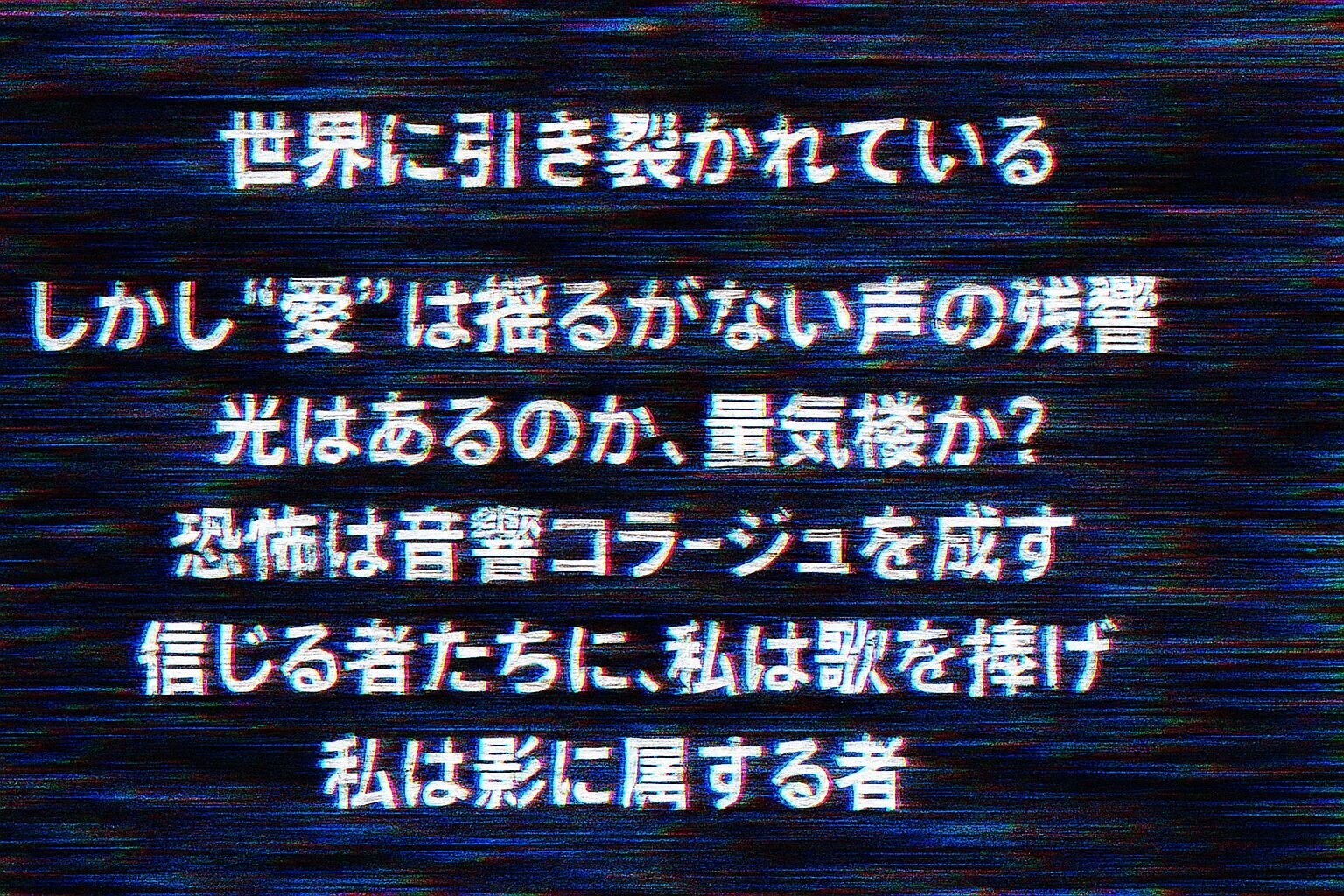

詩「SHADOW」は、騒がしい現代の中に沈む静かな魂の声を描いている。

混沌としたこの世界のなかで、自分が“引き裂かれている”と語る主人公は、外的な情報の洪水、感情の断片、そしてアイデンティティの迷子状態に揺れ動いている。しかし、その混乱の中心にあるのは「愛」という言葉。それは不変の真理ではなく、「揺るがない声の残響(echo)」として描かれている。

この「echo(残響)」は非常に象徴的だ。

愛そのものが何か明確なものではなく、かつて誰かが発した言葉、感情、祈りが時を超えて響いている。これはブロックチェーンに記録された“魂の音”とも言える。声が波紋のように広がり、それが誰かにとっての救いとなる。だがその一方で、主人公は問いかける。

「光はあるのか?それとも蜃気楼なのか?」

この疑問は、真理や希望が現代においてどれほど不確かかを物語っている。SNSやアルゴリズムによって作られた「光」にすがりたいと願いながらも、それが幻想であることに気づいてしまう。

恐怖は「音響コラージュ(sonic collage)」として押し寄せる。日々の断片的な情報、音、記憶がごちゃまぜになり、脳内で渦を巻く。この状態では「自己」の輪郭すら曖昧になる。

それでも彼(または彼女)は歌う。

「信じる者たちに、私は歌を捧げる」——これは一種の献身だ。理解されないかもしれないけれど、それでも届けたいという衝動がある。だが最後には、こう締めくくられる。

「私は影に属する者」

ここにあるのは諦念ではない。むしろ“影”の中にしか存在できないアイデンティティの肯定だ。社会にとって見えにくい存在、主流からこぼれ落ちた者こそが、真に「声を持つ」と言っているようにも読める。

この詩は、現代を生きる私たちへの問いであり、答えであり、沈黙の中に宿るノイズの美学を描いている。

誰かのために歌うことと、自分の影に帰属すること——その両立は矛盾ではなく、むしろこの時代におけるリアルな姿勢なのだ。

コメント