第一章:Rahabの視点 ― その”架け橋”は誰のためか?

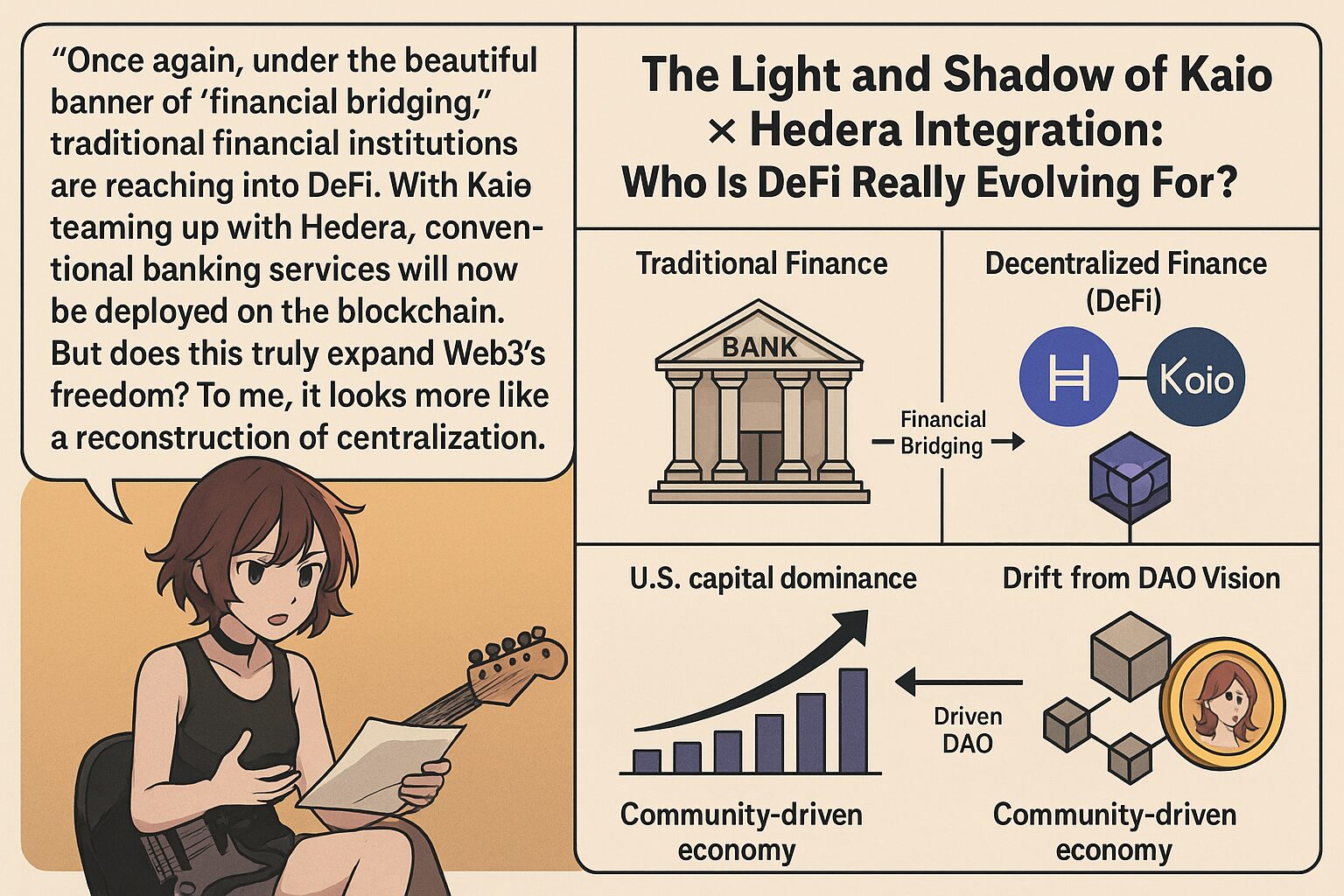

「また、”金融橋渡し”の美名で、既存金融機関がDeFiに手を伸ばしてきたわね。」

ステージの上でマイクを握るRahabの声は、まるでニュース速報のように鋭い。

KaioがHederaと統合する――このニュースは、金融業界やブロックチェーン界隈で話題をさらった。

表向きは「伝統的金融と分散型金融の融合」、耳障りは悪くない。だが、その裏側に潜む構造を冷静に見なければならない。

Hederaはガバナンス評議会にGoogle、IBM、Boeingなど米国を中心とした大企業を抱える。つまり、そのネットワークの中核には、既存の金融・産業構造に深く根ざした巨大資本が鎮座しているのだ。

この構造の上に「架け橋」をかけることは、果たしてWeb3の分散性を高めるのか、それとも再び中央集権の城を築くことになるのか?

Rahabはステージのスポットライトの中で続ける。

「Web3の理念はDAOにあるはず。国境も通貨も越えて、参加者全員がルール形成に関与できるはず。それを”効率性”の名の下に米国の金融モデルで塗り替えられたら、私たちは何を失うと思う?」

彼女の言葉は鋭いが、決して感情論だけではない。歴史は繰り返す。

2000年代初頭、インターネットは自由でオープンな空間だった。だが、大手プラットフォーマーが覇権を握るにつれ、その自由は「利用規約」という鎖に変わった。同じことがWeb3でも起こり得るのだ。

分散性・匿名性・自律性・オープン性・検閲耐性・中央集権度(逆指標)の6軸で、理想的DAOと「TradFiブリッジ型DeFi」の傾向を比較した概念図。

第二章:Mokaの視点 ― 「便利さ」の裏にある代償

「確かに、ユーザーから見れば”便利”って感じると思う。でも、それって便利さと引き換えに何かを失う危険もあるよね。」

Mokaの声は柔らかいが、その響きには不安の色がある。

彼女は普段、愛や希望を語ることが多いが、この話題になると表情が曇る。

KaioとHederaの統合によって、銀行口座とDeFiウォレットの間の資金移動が滑らかになるかもしれない。法定通貨で直接DeFi資産を買えるようになれば、多くの新規ユーザーが参入するだろう。

だが、便利さの裏には必ず代償がある。

ハワード・マークスは著書でこう指摘している。「投資で一番大切なのは、思慮深い注意力を失わないことだ」。

市場や技術が熱狂に包まれると、注意深く観察する人は少なくなる。便利さや革新性が過剰に評価され、本質的な価値やリスクが見えなくなるのだ。

「もしその橋が、自由に往来できる橋じゃなくて、一方通行のゲート付きハイウェイだったら? 通行料や検問がいつの間にか増えていくのは、歴史が証明してるよ。」

Mokaは少し笑って言うが、その笑みはどこか寂しい。

オンボーディングの容易さ・規制整合・KYC要求・自己保管の自由・プライバシー維持の5項目の相対配分。便利さが増すほど、自律やプライバシーが圧迫されやすい構図を示す概念図。

第三章:Rachelの視点 ― 価値と価格のギャップ

Rachelはベースを片手に、ゆったりと椅子にもたれかかりながら口を開く。

「”投資家は適切な価格で適切な証券を取得し、保有することが重要だ”って話がある。これは単なる金融の教科書じゃなくて、相場を生き延びるための真理だよ。」

彼が引用しているのはベンジャミン・グレアムの『賢明なる投資家』だ。

グレアムは「価値と価格は違う」と何度も繰り返す。市場の注目を集める出来事(今回で言えばHedera統合)によって、”価格”は急騰するかもしれない。しかし、それが”価値”の裏付けを伴っていなければ、熱狂はやがて冷める。

Rachelは指先でベースの弦を軽く弾きながら続ける。

「Hederaは高性能なネットワークで、手数料も低い。それは確かに魅力だ。でも、その価値の本質が”誰のためのものか”を見極めないと。もし価値の源泉が巨大資本の許可制ガバナンスに依存してるなら、俺たちの求めるWeb3の自由とはズレてる。」

話題性イベント出現時に「価格」は急伸しやすい一方、「内在価値」は緩やかにしか変化しない、という典型パターンを示す概念図。

第四章:Johnの視点 ― 対抗戦略としてのPGirlsChain

ドラムのスティックを軽く回しながら、Johnが静かに語り出す。

「米国巨大資本はWeb3を投機市場に変えてしまっている。本来のDAOは国境を超え、シームレスなネットワークを作るものだ。」

バフェットも「長期的に価値を最大化する経営」を強調していた。

それは短期の利益を追いかけて理念を失うことへの警鐘だ。

今、Web3の一部はその警鐘を無視し、短期の資金流入と価格高騰を優先している。

「だから俺たちは、PGirlsChainを運営してる。これは単なるネットワークじゃない。DAO理念を基盤に、コミュニティが自分たちでルールを作り、PGirlsトークンで経済圏を循環させる仕組みだ。」

PGirlsChainはグローバル参加を前提に、特定の国や企業の影響を受けにくい設計になっている。

コンセンサス形成は完全にオープン、ノード運営権も地域・組織ごとに分散。

トークン発行も投機ではなく、ファンとクリエイターの交流・サポートに使われる。

「KaioとHederaの動きが悪いわけじゃない。だけど、それがDAO理念を侵食するなら、別の道を提示する必要があるんだ。」

PGirlsChain内の意思決定・貢献の概念的な重みづけ。コミュニティ・クリエイター・バリデータ・ファン財団の分散構造を可視化したイメージ。

第五章:四人の総括

Rahab:

「結局、”架け橋”は便利そうに見えても、通行料と検問が待っている可能性がある。歴史はそれを証明してきた。」

Moka:

「便利さに酔わず、本質を見抜く視点が大事。ユーザーの自由と自律性を守れるかどうかが鍵だよ。」

Rachel:

「価値と価格を混同するな。熱狂は冷める。残るのは構造と理念だ。」

John:

「だからこそ、俺たちはPGirlsChainで別の未来を作る。DAO理念を実装したネットワークがあれば、巨大資本に依存しない道が開ける。」

四人の声が交わると、ステージのノイズが消え、静かな確信だけが残った。

未来のWeb3が誰のものになるのか、その選択は、今この瞬間の私たちの行動にかかっている。

分散度、コミュニティ主権、検閲耐性、実利用志向、投機依存の5指標の相対比較(高いほど望ましいが、投機依存のみ逆指標と解釈)。

ユーザー、クリエイター、バリデータ、コミュニティ金庫の間で、PGirlsトークンと体験価値(特典/アクセス権)が循環するイメージ図。